冬至の伝統料理と言えば、やっぱり南瓜を使った料理かなぁ。

そもそも南瓜が食べられるようになった由来ってなんだろ?

由来は良くわからないけど、冬至かぼちゃっていう伝統料理もあるらしいわ。

今回は、冬至の伝統料理の種類や由来、行事食の意味など紹介するわね!

当時と言えば、南瓜を使った料理が伝統料理としてありますが、そもそも南瓜を食べるようになった由来はなんでしょう?

今回は、冬至の伝統料理には何があるのかなどご紹介します!

冬至の伝統料理と言えば?

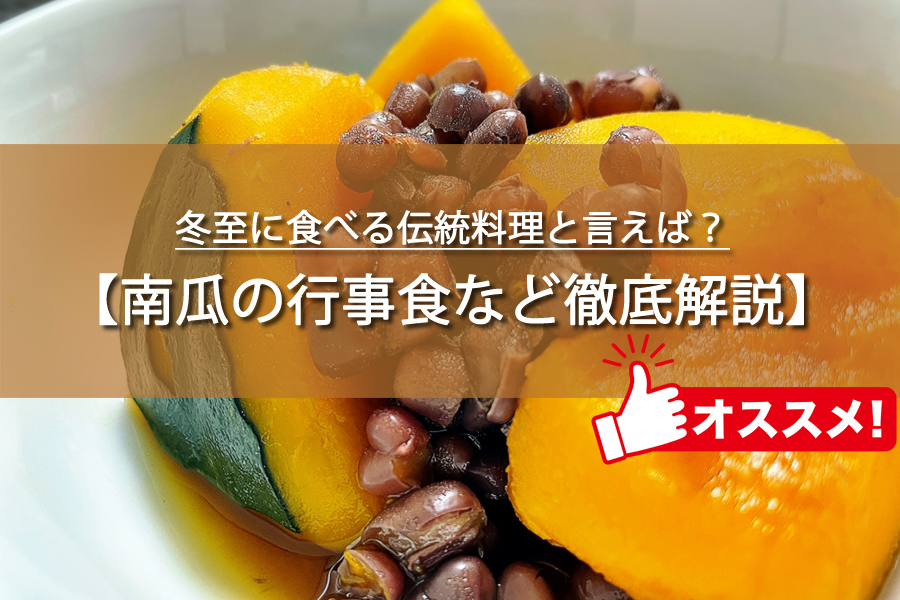

冬至の伝統料理と言えば「冬至かぼちゃ」の別名もある「かぼちゃと小豆のいとこ煮」が有名です。

南瓜も小豆も冬至には欠かせない食材なので、冬至かぼちゃと呼ばれることも多く、伝統食と言えば、こちらの料理が有名です。

実は、冬至の伝統料理は地域によっても差があるのですが、一般的には「冬至かぼちゃ」を食べる地域が多いことから、南瓜と小豆のいとこ煮は人気があります。

南瓜と小豆のいとこ煮のレシピ

画像&レシピ引用元:macaroni

【材料】

- 南瓜…300g

- 水煮の小豆…100g

- 水…200cc

- 砂糖…大1

- 醤油…小2

- 塩…少々

【作り方】

- 南瓜は種とワタを取り、皮を所々切り落とし、食べやすい大きさに切りましょう。

- 鍋に南瓜、水、砂糖を入れ、落とし蓋をしてから、南瓜が柔らかくなるまで煮ます。

- 水煮の小豆、醤油、塩を加え、煮汁が少なくなるまで煮て、器に盛りつけたら完成です。

冬至の伝統料理以外に食べられる行事食

冬至の伝統料理をご紹介してきましたが、地域によっても違い、他にも行事食として食べられているものもあります。

それぞれ、なぜ冬至に食べるのが良いとされるのかなど、理由を見ていきましょう。

小豆粥

昔の日本では、冬至は太陽の光を浴びる時間が少ないので、太陽も冬至の日を境に生まれ変わるとされた時期があります。

小豆の赤には、邪気などを祓う力があるとされていたので、太陽が力尽きると言われていた冬至に、小豆粥を食べて、悪い気を払い、翌日から運気を呼び込もうとしました。

だからこそ、冬至の行事食に小豆はよく使われており、食べやすい小豆粥も開発されたみたいですね。

こんにゃく

こんにゃくには、体にたまった砂を出す働きがあると言われており、冬至のこんにゃくは、別名「砂おろし」とも呼ばれているそうです。

現代でも、こんにゃくは老廃物を吸着して便として出してくれるので、胃腸の掃除の効果があることは知られていますよね。

食べ過ぎには要注意ですが、もし冬至にこんにゃくを食べるなら、豚バラこんにゃくがおすすめです。

冬至の日は温かい料理が欲しくなりますが、豚バラ肉とこんにゃくの相性は抜群なので、ぜひレシピも検索してみてください。

「ん」のつく縁起が良い食べ物

冬至の7草とも呼ばれる「南瓜(なんきん)・うんどん(うどん)・蓮根(れんこん)・寒天(かんてん)・人参(にんじん)・銀杏(ぎんなん)・金柑(きんかん)」は、んが2つ付くので、運気を呼び込めると言われています。

その他の野菜なども、冬至以外でも取りたい野菜ばかりなので、栄養価を付けて体の健康を祈りつつ、運気を呼び寄せてみてください。

冬至に南瓜を食べると風邪をひかない?

運気アップにも使われる南瓜(なんきん)ですが、冬至の日に南瓜を食べると風邪をひかないと言われています。

昔は薬なども手に入りにくい時期でしたから、身近な南瓜などの野菜を食べることで、昔ながらの知恵として、自然と予防ができていたのかもしれません。

冬至の伝統料理は南瓜がメイン? まとめ

それでは、冬至の伝統料理として「南瓜と小豆のいとこ煮」のレシピや、冬至の日に食べられている行事食などご紹介してみました。

冬至の時期は冬真っただ中ですから、昔の人はなるべく風邪を引いたり、健康を害したりしないように、伝統料理で病気などを予防していたみたいですね。

冬至の日は南瓜も美味しい季節ですが、伝統料理以外にも南瓜料理はあるので、毎年我が家流の南瓜料理を開発してみるのも良いかもしれません。

最後までお読みいただきありがとうございました!